SOIXANTE ANS DE DROITS DE L’HOMME

Seulement 17 pour cent des Flamands sont au courant que la DUDH a 60 ans.

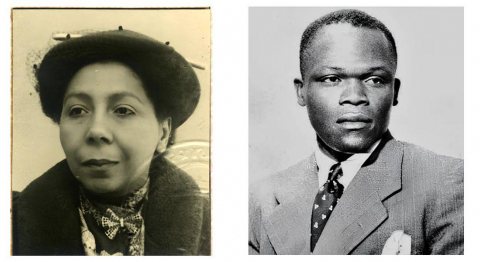

Le professeur Marc Bossuyt (de l’Université d’Anvers) lit ce score modeste comme un signe que la plupart des Flamands ne sont pas bien au courant des droits de l’homme. Eva Brems, professeur ès droits de l’homme et droit non-occidental à l’Université de Gand et présidente d’Amnesty International Flandre, ne trouve pas tellement important que les gens ne connaissent pas l’âge de la declaration.

Seulement une personne sur 500 était capable d’indiquer, dans une liste de 10 droits, exactement ceux qui figurent dans la DUDH.

Le professeur Brems: “Ce n’est pas grave. Je crois que moi non plus je n’aurais pu les indiquer. En outre, les droits de l’homme sont un “moving target”, ils suivent les évolutions dans la société. Le droit à l’eau ne figure effectivement pas comme tel dans la DUDH ni dans les conventions, mais entre-temps il est compris dans leur interprétation. Le comité de l’ONU auprès de la convention ECOSOC a dit dans son commentaire général qu’il existe un droit à l’eau. De même pour le droit d’accès libre à l’internet. En principe tous les droits sont compris dans les deux premières conventions, du moins si on les interprète correctement. Les autres conventions ont été rédigées pour stimuler cette interprétation. Les déclarations de clôture des conférences de l’ONU aussi renforcent certains droits”.

Brems remarque que les Flamands ne font pas de distinction entre les droits civils et politiques et les droits socio-économiques. “Le droit au travail est ressenti comme un droit de l’homme par pas moins de quatre-vingt-dix pour cent des interrogés. C’est très clair. L’Occident a intensément défendu les droits civils et politiques, et beaucoup moins les droits socio-économiques. Amnesty International a fait pareil, nous avons commencé par defendre les objecteurs de conscience pendant la dictature portugaise. Aujourd’hui Amnesty s’engage davantage pour les droits socio-économiques. Nous voulons nous engager davantage pour les gens du Sud, et pour eux les droits socio-économiques sont aussi importants que les droits politiques”.

Le professeur Bossuyt regrette un peu cette évolution: “Une spécialisation me semble utile. Amnesty avait acquis une position forte en ce qui concerne les droits civils et politiques. En se tournant vers cet autre terrain, ils abandonneront la forteresse qu’ ils tenaient auparavant”.

SECURITE contre LIBERTE.

78 % des personnes interrogées trouvent que dans la lutte contre le terrorisme la police peut enfreindre le droit à la vie privée de terroristes présumés.

Brems: “Cela ne me surprend pas. La lutte contre la terreur est un discours concurrentiel qui accroche. Ceci montre une fois encore qu’ il est facile de protéger les droits de l’homme quand il n’y a pas de crise. L’état comme allié des droits de l’homme semblait une evidence en Occident. Mais pour la facilité de la lutte l’état aujourd’hui viole parfois les droits de l’homme. Il est possible, mais bien plus difficile, de lutter contre le terrorisme tout en respectant les droits de l’homme. Les gens ont tendance à défendre plutôt leurs propres droits que ceux des autres. Ils ne sont pas toujours conscients qu’il s’agit aussi de leur propre droit. De là l’importance de l’éducation permanente aux droits de l’homme”.

D’après Brems plein de dégâts ont déjà été causés. “Les Etats-Unis ont violé l’interdiction de torture en admettant le waterboarding, et évidemment il y a eu Guantanamo. Le Royaume-Uni a toléré la détention de longue durée sans aucune preuve administrée. Des pays comme la Chine et la Russie ont mis à la sauce terroriste une pratique existant déjà depuis longtemps”. Brems constate qu’il y a eu des réactions, de la part de la société civile comme de la justice. “De toute façon Guantanamo va être fermé”. Marc Bossuyt, lui, croit que “la situation aux Etats-Unis s’améliorera après les élections présidentielles”.

Le Haut-Commissaire aux droits de l’homme, Navanethem Pillay, trouve que de nouvelles lois anti-terroristes doivent éviter l’emploi de définitions vagues ou trop amples du terme “terrorisme”. “Cela peut mener à une limitation injuste de libertés civiles comme la liberté de reunion, la liberté d’opinion ou de l’opposition politique et sociale non-violente. Quelques états ont ajouté des activités non-violentes à leur définition de terrorisme, ce qui augmente la possibilité de poursuivre des gens qui défendent leurs droits de façon paisible et légitime. Dans ma vision, les droits de l’homme doivent se trouver au centre de toute politique anti-terroriste: la protection contre la torture et contre les arrestations arbitraires, et le droit à un procès sérieux doivent être garantis”.

SEDUCTIONS ET OBLIGATIONS ECONOMIQUES POUR IMPOSER LES DROITS DE L’HOMME

“L’aide belge au développement peut aller uniquement aux gouvernements qui respectent les droits de l’homme, disent 68 % des Flamands”.

Marc Bossuyt est radicalement contre. “Si l’aide est en faveur de la population, elle doit continuer, quoi que fasse le gouvernement. Sinon la population est punie deux fois”.

Comme présidente d’Amnesty Eva Brems dit que cela lui plaît que l’aide soit liée au respect des droits de l’homme. “Les droits de l’homme ont déjà si peu de vigueur qu’ un élément extra de pression est le bienvenu”. Le fait qu’ainsi les gens sont doublement victimes n’est pas tellement convaincant pour elle. “En général les programmes ne sont pas annulés à cause du non-respect des droits de l’homme, mais ils sont employés au préalable comme moyen de pression. En plus on peut toujours se passer des gouvernements et aider par la voie des ONG”.

47 % des Flamands trouvent qu’un boycott économique contre des pays qui violent les droits de l’homme – par exemple en rompant les relations commerciales avec ces pays – ne sert à rien. Par contre 42 % trouvent que oui.

Tant Brems que Bossuyt mettent en question l’efficacité d’un boycott économique.

Bossuyt: “On touche presque toujours les gens qu’on ne veut pas toucher et on ne parvient pas au but fixé. Le manque de sanctions dures quand il s’agit des droits de l’homme restera toujours une frustration”. Navanethem Pillay trouve que c’est d’abord aux medias, aux journalistes, et aux défenseurs des droits de l’homme d’arracher ces droits .

Pillay: “Je ne sais pas si en général les boycotts sont efficaces, mais dans mon pays, en Afrique du Sud, c’était le cas,. La lutte contre l’apartheid n’aurait jamais eu tant de succès sans les sanctions contre le régime de l’apartheid. Le boycott ne nous donnait pas d’avantages directs, mais il était un soutien moral important pour ceux qui s’engageaient dans la lutte”.

DROITS DE L’HOMME ET MIGRANTS

Les droits de l’homme sont si importants que seuls les migrants qui promettent et prouvent qu’ils respecteront les droits de l’homme peuvent être admis dans notre pays, disent 63 % des personnes interrogées.

Le professeur Brems n’est pas d’accord. “Evidemment je ne sais pas à quoi on pense exactement, mais pour beaucoup de gens il s’agit probablement des musulmans et des droits de la femme. De toutes façons on exige déjà auparavant l’intégration ou l’acclimatisation. Bien sûr que c’est impossible, mais cela correspond complètement à la tendance de fermer les portes de l’Europe en infirmant le droit d’asile”.

LES DROITS DE L’HOMME SONT- ILS UNIVERSELS?

D’après 62% des personnes interrogées, les droits de l’homme doivent être adaptés à la culture locale de chaque pays.

“Je suis d’accord avec cela”, dit le professeur Brems. “Universalisme n’égale pas uniformité. Il faut contextualiser. En 1948 l’Occident occupait une place dominante. Il n’y avait qu’un Chinois dans le comité de rédaction de la DUDH. Et il était le seul qui n’appartenait pas à la tradition judéo-chrétienne. La dominance de l’Occident s’est encore poursuivie après. Je comprends donc bien que pas mal de pays pensent que la DUDH et ses conventions ne reflètent pas assez leur vision. Les pays occidentaux acceptent eux aussi la contextualisation. Ainsi le droit de liberté d’opinion par exemple est appliqué différemment selon le pays: le hate speech est interdit dans l’Union Européenne parce que nous n’acceptons pas le racisme, alors qu’aux Etats-Unis c’est permis. Nous acceptons cette différence. Je ne vois pas pourquoi la contextualisation ne serait pas possible dans les pays en voie de développement”.

Navanethem Pillay définit clairement les limites de la contextualisation: “La DUDH dit que tous les droits de l’homme valent indivisiblement pour tous les hommes. Aucun pays ne peut avoir la possibilité de dire que tel ou tel droit n’est pas applicable à l’intérieur de ses frontières à cause de la culture ou la tradition”.

Eva Brems, dont la thèse de doctorat traitait de l’universalité, n’accepte pas de baser la validité universelle sur une investigation empirique. Brems: “D’accord, il y a eu beaucoup de recherches sur les origines des droits de l’homme dans plusieurs cultures. Il en résulte toujours quelque chose, par exemple la notion que dans une certaine culture des valeurs comme l’égalité ou la justice existaient déjà. Une telle notion peut renforcer la légitimité des droits de l’homme, mais on ne peut pas en déduire la validité des droits de l’homme. L’universalité est un choix: l’ambition est qu’ils valent pour tout le monde. La philosophie de ce choix n’est cependant pas universelle: les uns se basent sur Dieu, les autres sur la nature humaine … , il n’y a pas d’unanimité . Du point de vue pratique il peut y avoir consensus sur leur valeur pour tout le monde, sans que nous partagions la même base philosophique”.

Brems signale qu’en tant qu’académicienne elle accepte le fait que des sociétés ont parfois besoin de temps pour faire respecter certains droits. “Chez nous dans les années ’70 on trouvait encore normal que des homosexuels soient expulsés de l’armée. Avant 1947 les femmes ne votaient pas. Il est injuste d’exiger des autres l’application instantanée d’une valeur qu’il nous a fallu des siècles à mettre en évidence. En tant qu’académicienne il me semble alors utile d’évaluer le processus des droits civils et politiques, de même qu’on fait pour les droits ECOSOC: est-ce qu’il y a du progrès? En brusquant les choses on s’aliène les gens. En tant que présidente d’Amnesty par contre j’ai comme tâche d’exposer et de dénoncer le plus précisément possible les défauts”.

PAUVRETE, DEVELOPPEMENT ET DROITS DE L’HOMME

Dans un pays en voie de développement le gouvernement doit parfois donner la priorité à la croissance économique, même si la liberté d’opinion ou d’ organisation doit être temporairement limitée. 39 % est pour, 44 % contre.

Brems: “Il y a une fausse opposition entre droits de l’homme et développement. Aussi à cause de l’attention prêtée aux droits politiques et pas aux droits socio-économiques. La pauvreté est plus qu’une question de revenus. La pauvreté se définit de plus en plus en termes de droits”.

57 % des Flamands ne partagent pas la thèse que “ceux qui vivent en pauvreté ne se soucient pas du respect des droits de l’homme”.

Bossuyt: “Cela résulte d’une définition étroite des droits de l’homme. Les droits socio-économiques existent précisément pour faire face à la pauvreté”.

La sécurité et la prosperité ne sont pas plus importantes que les droits de l’homme et la liberté, disent 6 Flamands sur 10.

Bosssuyt est content et étonné à la fois. Brems signale qu’il n’y a pas de contradiction: un milieu libre est bon aussi pour l’économie.

L’entreprise indienne Tata ayant reporté récemment la construction d’une grande usine automobile à cause d’actions de protestation, c’était pour certains une preuve que le développement économique est plus lent dans un pays avec plus de droits civils que dans un pays avec moins de droits comme la Chine par exemple.

Brems: “Exprimer son opinion, c’est une chose. Délocaliser une usine en est une autre. On n’a pas le droit de déplacer une usine. On dit souvent que le développement économique se fait grace au sacrifice d’ une génération . Si cela est vrai, je préfère un développement économique plus lent”.

LES DROITS DE L’HOMME DANS UN MONDE QUI CHANGE

“La montée de nouvelles puissances comme la Chine, la Russie et l’Inde rend les droits universels de l’homme moins importants dans les relations internationales”, c’est l’opinion d’ à peu près la moitié des Flamands.

55 % ne trouvent pas que les Etats-Unis défendent et propagent les droits de l’homme dans le monde entier. 31 % croient que oui.

Marc Bossuyt: “ Les Etats-Unis, le leader, ne faisant plus fonction d’exemple, cela rejaillit sur tout l’Occident. Ou bien l’Europe se tait, et elle est à son tour contaminée, ou bien elle est critique, et le front commun sera divisé et donc affaibli aussi.

Brems: “Amnesty trouve problématique la perte de crédibilité de l’Occident. Après l’intervention des Etats-Unis les autres pays s’en moquent si on les critique. La politique européenne de frontières fermées et la collaboration aux rendition programs des Etats-Unis mine aussi la crédibilité européenne. C’est tellement sérieux que nous attachons énormément d’attention à ce qui se passe aux Etats-Unis et dans l’Union Européenne”.

Brems craint que la montée de la Chine et de la Russie affaiblira le discours sur les droits de l’homme. La crise financière aussi rend plus difficile la defense de la liberté. Pour beaucoup de pays la stabilité est tout aussi importante.

Marc Bossuyt voit cette évolution déjà dans les Nations Unies: “La conversion de la Commission des Droits de l’Homme en Conseil des Droits de l’Homme en 2006, affaiblit les droits de l’homme, même si le but était le contraire. En 1991 la Commission des Droits de l’Homme avait 10 représentants du groupe occidental, contre 20 Afro-Asiatiques. Dans le Conseil actuel les membres sont de 7 contre 26. Puisque l’Occident est le moteur du fonctionnement des droits de l’homme, la conséquence en est claire. L’envoi d’un rapporteur spécial dans un pays et l’adoption de résolutions sur un pays étaient les armes les plus fortes des Nations unies. C’est devenu bien plus difficile. Les Européens se sont fait avoir”.

Véronique Joosten de l’Université d’Anvers fait remarquer que la Chine a catalogué les résolutions sur un pays comme “la maladie chronique de la Commission des Droits de l’Homme”. Il y a même eu une épreuve de force avec la Chine, qui demandait une majorité de deux tiers pour chaque résolution sur un pays. L’Union Européenne s’y est résolument opposée. Et avec succès. Cela n’empêche pas qu’effectivement les moyens employés contre des pays ont déjà été affaiblis.

Joosten explique: “Au moment de la conversion de la Commission au Conseil les mandats concernant la Biélorussie et Cuba s’achevaient. Cuba s’est décidé de ratifier les deux conventions des droits de l’homme. Plus tard on a décidé de ne pas prolonger un mécanisme innovateur concernant Darfur, c’est-à-dire l’envoi d’un groupe d’experts. La non-prolongation du mandat pour le Congo en mars 2008 suivit. Au mois de septembre le mandat régulier concernant le Soudan a été prolongé de six mois seulement, tandis que la tradition est que les mandats concernant un pays durent un an. Les Africains ont fait comprendre qu’ils veulent une non-prolongation à la fin de ces 6 mois. Le mandat d’un expert indépendant pour le Libéria n’a pas été prolongé non plus”.

Les rapports de force qui changent continuellement dans le monde affaiblissent la dominance occidentale en matière de droits de l’homme. La question est de savoir si et comment les puissances montantes défendront les droits de l’homme. Brems: “Dans les pays comme la Chine et la Russie cela sera déterminé par la pression interne plutôt qu’externe”.

D’après la plupart des Flamands, Unicef (91 %), Amnesty International (87 %), 11.11.11 (83 %), la Ligue des droits de l’homme (80 %) et le Centre pour l’égalité des chances (79 %) font un travail important en ce qui concerne la protection des droits de l’homme.

Le professeur Bossuyt est étonné que le score d’Amnesty ne soit pas plus élevé. La présidente d’Amnesty, Eva Brems: “Les droits des enfants priment toujours. Comme quoi je comprends qu’Unicef est en haut de la liste, même si les droits ne sont pas son activité principale. 11.11.11 a organisé des campagnes très visibles sur le droit universel à l’eau et apparemment ça a marché. Et bien sûr, leur travail attache évidemment une grande attention aux droits de l’homme”.

(Les questions à Navanethem Pillay ont été posées par Gie Goris).

The making of ( La genèse…)

“Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité …”. Ainsi commence la déclaration des droits de l’homme qui a été ratifiée dans l’ Organisation des Nations unies (ONU) il y a 60 ans: 48 pays votaient pour et 8 s’abstenaient. La déclaration était le résultat de plusieurs siècles de développement politique, surtout en Occident et de la deuxième guerre mondiale, qui avait fait 60 millions de victimes et confronté l’humanité avec son côté le plus atroce. Il y avait beaucoup de bonne volonté pour relancer l’humanité.

L’acte de fondation de l’ONU parle déjà dans son premier article de “la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables”. Beaucoup de pays étaient d’accord pour continuer sur cette piste. Ainsi était fondée la Commission des Droits de l’Homme début 1946.

La Commission détachait un comité de rédaction composé surtout de juristes occidentaux pour rédiger une déclaration des droits de l’homme. Leur texte est devenu probablement la déclaration la plus importante jamais publié par l’ONU, mais les conséquences juridiques n’étaient pas impératives. Dès lors la Commission recevait comme nouvelle tâche de transformer la déclaration en une convention des droits de l’homme. Ce pacte ne verrait le jour qu’en 1966, avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Plus tard plusieurs pactes ont encore été élaborés concernant les droits de certains groupes de gens.

Chacun de ces pactes a été ratifié depuis par un grand nombre de pays. Le tableau ci-dessous montre que les pactes et conventions sont ratifiés par beaucoup de pays. Il y a cependant des exceptions importantes. Les Etats-Unis n’ont pas ratifié le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ni la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Pakistan, la Chine et Cuba n’ont pas ratifié le Pacte relatif aux droits civils et politiques. L’Iran est resté sur la touche pour ce qui est de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Source: VN, het Recht van de Rijkste (L’ONU, le Droit du plus Riche), Ed. Houtekiet, 2005.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2797 andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Meer verhalen

-

Livre

-

Reportage

-

Interview

-

Edito

-

Reportage

-

Interview

Oxfam België

Oxfam België Handicap International

Handicap International